医工交叉融合创新 神经调控破局赋能 ——湖北省直属机关医院(湖北省康复医院)让高端医疗技术触手可及

来源:湖北日报 2025-07-10 16:54

在武汉,52岁的吴先生因脑中风导致右侧肢体瘫痪,1年来右手始终无法伸展,连水杯都无法握持,生活依赖家人照料。在多家医院接受针灸、康复训练后,手部功能恢复停滞,被认为已进入“后遗症期”。直到来到湖北省直属机关医院(湖北省康复医院)神经调控技术湖北省工程研究中心神经调控门诊,通过精准的神经功能检测发现,发现其大脑运动皮层虽有损伤,但部分脑区仍具备一定的兴奋性。医生采用“个体化运动皮层靶向磁刺激技术”,根据患者脑功能影像精准定位激活区域,通过高强度磁脉冲刺激激活神经传导,并配合脑机接口辅助康复训练。

治疗一个月后,吴先生右手手指开始出现伸展动作,能够握住水杯;三个月随访时,他已能在辅助下完成吃饭、穿衣等动作。这一案例,正是湖北在神经调控领域实现技术突破服务群众的生动缩影,打破了“中风后遗症不可逆”的传统认知。

作为集检测、治疗、评估为一体的神经调控技术高地,神经调控技术湖北省工程研究中心正以创新技术重塑神经系统疾病诊疗格局,让高端医疗技术更好走进生活、服务群众。

神经调控中心成立:从临床痛点破局

什么是“神经调控”?中心神经精神疾病诊疗中心组长徐鑫梓博士介绍,“神经调控是指利用物理或者化学的手段,常见的比如声光电磁的刺激,来针对我们的中枢神经系统、周围神经系统,还有自主神经系统这些去进行兴奋抑制或者调制的神经技术手段。”

在传统神经康复领域,检测客观性不足、治疗精准度欠缺曾是长期困扰临床的难题。2023年,湖北省直属机关医院(湖北省康复医院)整合优势资源,搭建起神经调控中心,并于2024年通过省发改委认定授牌——“神经调控技术湖北省工程研究中心”。

该中心的成功认定,既是对康复医学前沿趋势的敏锐洞察,也是湖北省康复医院推动医工交叉融合的积极实践。中心占地面积超1080平方米,内部配备了近红外脑功能成像、精准导航磁刺激仪等数千万元的先进医疗设备。

以前看神经科,就像拿手电筒在黑屋子里找东西,看不准也治不精。过去,有很多患者吃尽苦头却难以找到病根,根本原因是传统检查手段不够精准,治疗也像“撒网捕鱼”。

在中心,这些患者就像装上了“智能导航”,能做高精度的神经检测,还能用声光电磁等高科技仪器精准治疗。不管是中风瘫痪、脑外伤后遗症,还是焦虑失眠、记忆力下降,都能量体裁衣,给出“个性化定制”的诊疗方案。

湖北省直属机关医院(湖北省康复医院)神经康复科主任、神经调控技术湖北省工程研究中心诊疗技术部主任种玉飞介绍,“只要是跟神经和精神系统相关的疾病,都是我们的诊疗范围。我们可以通过精准的检测定位,进行精准的治疗,从而提高疗效,缩短治疗的时间。”

“神奇的技术”:走进生活让康复触手可及

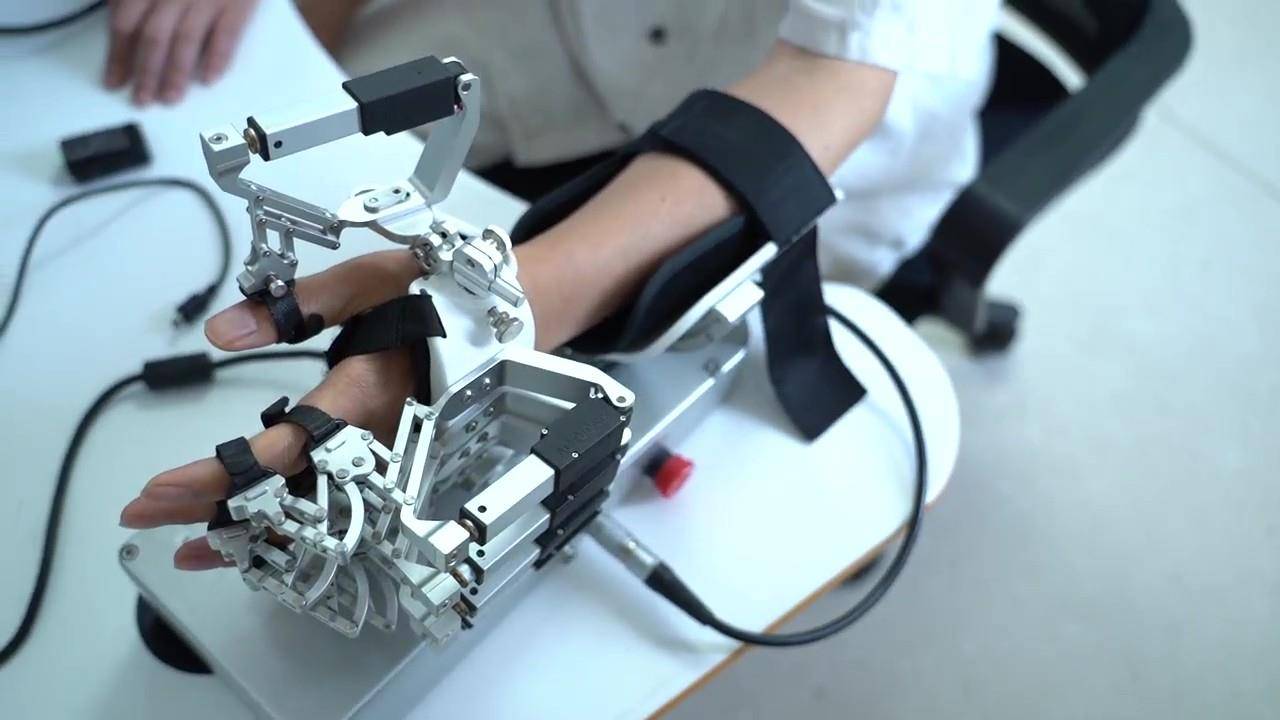

脑机接口,大脑和机器的“翻译官”。脑机接口是神经调控的其中一种技术手段,听起来像是科幻电影里的东西,其实已经在许多患者的康复之路上发挥大作用。在医院神经调控中心的病房里,它就像个“贴心翻译”,患者戴上特制的帽子,大脑想动的信号会被翻译成电信号,传给外骨骼机械臂,帮助瘫痪的肢体活动。不管是中风还是外伤导致的肢体损伤,只要神经还有“信号”,这个技术就能帮着“重建通信线路”。在脑机接口技术的康复治疗下,有患者从手部无法活动,到慢慢能自如拿起筷子了。

MCI(轻度认知障碍)近红外脑功能成像机器学习诊断模型,给大脑做“早期体检”。阿尔茨海默病及相关认知障碍对群众来说疾病负担重,早期识别干预是关键。但长期缺乏简便、客观、有效的筛查工具。湖北省直属机关医院(湖北省康复医院)神经调控中心通过大规模人群数据采集,利用图谱分析与功能激活建模,建立了MCI近红外脑功能成像机器学习诊断模型,该模型具有较高灵敏度和特异性,可显著提高MCI早筛效率。

在医院去年启动的“脑认知检查”特色体检项目中,一位68岁的李阿姨在体检时接受了检测,发现前额叶区域脑血氧反应异常,提示MCI疾病风险。医院神经调控中心随即安排进一步评估与干预,结合生活方式干预、认知训练、神经调控手段,半年后复测,她的认知状态稳定,脑功能指标改善,有效延缓了疾病进展。

从让脑损伤患者重新握起水杯,到帮失眠者睡个好觉,正如湖北省直属机关医院(湖北省康复医院)院长、神经调控技术湖北省工程研究中心主任夏文广教授所言,“我们的目标是将这些科技成果嵌入群众日常生活场景之中,从‘看病’转向‘防病’‘管病’,让先进技术真正提升大众健康福祉。”

协同创新:医工融合正当时

2024年11月,湖北省委召开十二届八次全会,明确要在推进科技创新和产业创新上开拓进取,因地制宜发展新质生产力。

目前,神经调控中心已在多个关键领域取得了进展。一是基于机器学习的脑机接口算法优化技术,显著提升脑机接口设备在现实条件下的解码精度和效率,为神经系统损伤导致肢体运动障碍的患者实现更自然、更可靠的意念控制提供了技术基础,推动脑机接口技术向实用化、普惠化发展。二是轻量化近红外脑功能成像研发。目标是将原本庞大、固定的近红外脑功能成像系统轻量化、可穿戴化。这项技术突破有望创造一种全新的、更为便捷的脑健康筛查模式,使精准脑功能评估从三甲医院“下沉”社区及更多基层单位。此外,设备的轻量化将有助于拓宽设备的适用范围至脑损伤康复评估、失眠、注意力障碍、慢性疲劳等更多场景,是“科技惠民”的重要诠释。

这些突破的核心在于医工深度融合,医学侧提出临床需求和评估标准,如康复功能目标、认知障碍早筛指标,工程侧进行采集设备开发和算法系统优化、设计。最后,双方共同建立评估模型,真正实现从“临床问题识别—工程解决方案设计—转化落地”全流程协同,体现了新质生产力下医工协同迭代、快速转化的独特路径。

湖北正打造世界级光电子产业集群,具备发展国产神经调控设备的坚实基础。当前,神经调控技术湖北省工程研究中心已与省内多家具备全球领先水平的高校、企业深度协作,重点探索轻量化设备研发、个体化调控靶点定位、智能神经调控机器人系统等临床急需、技术壁垒高的领域。

夏文广表示,“神经调控技术湖北省工程研究中心在湖北省打造全国有影响力的科技创新高地的进程中,将发挥应有的作用。作为省属大型的三级康复医院,我们致力于把基础医学、工程转化与临床应用打通,推动科技成果在湖北率先落地。”(通讯员:吴杨 潘城岗)